Luis Alberto Perozo Padua

Periodista especializado en crónicas históricas

luisalbertoperozopadua@gmail.com

@LuisPerozoPadua

Hijo de las montañas andinas y del espíritu universal, recorrió el mundo con la espada y la pluma. Fue testigo de imperios en ruina, de revoluciones encendidas, del exterminio de pueblos y de la soledad del exilio. Venezolano errante, militar sin bandera y cronista de su tiempo, su vida se convirtió en una novela real que pocos en su patria recuerdan

En las montañas frías de Táchira, donde el horizonte parece una eternidad de niebla, nació el 14 de octubre de 1879 un hombre destinado a no tener raíces. Rafael de Nogales Méndez vino al mundo en San Cristóbal, hijo de Felipe Inchauspe —apellido vasco que, traducido, significa “de Nogales”— y de Josefa Méndez Brito. Por la línea paterna era bisnieto del coronel Pedro Luis Inchauspe; por la materna, descendiente del conquistador Diego de Méndez. En su sangre se mezclaban la herencia de los soldados y la nostalgia de los exploradores.

Su infancia, entre los cafetales tachirenses y los relatos de antepasados, no duró mucho. En 1886, sus padres lo enviaron a Europa: Alemania, Bélgica y España fueron sus primeras estaciones. Allí recibió una educación esmerada, con disciplina castrense y vocación intelectual. En los salones europeos aprendió idiomas, filosofía y esgrima; entre uniformes de cadetes comprendió que su destino estaría más cerca de las fronteras que de las aulas.

Desde joven, su vida fue una sucesión de partidas. En 1898, cuando apenas tenía diecinueve años, se unió a las tropas españolas que defendían Cuba ante la intervención estadounidense. Allí conoció el ruido de los cañones y el vértigo de la derrota imperial.

El soldado sin bandera

De regreso a América, Nogales Méndez no halló sosiego. En 1902 retornó a Venezuela para unirse a la Revolución Libertadora, aquella revuelta que pretendía derrocar a Cipriano Castro. Su participación fue breve, pero decisiva en su formación: entendió que la guerra, más que una causa, era una vocación.

En 1904 ya estaba en China, enrolado en las operaciones de la guerra rusojaponesa, movido por una mezcla de curiosidad, audacia y hambre de mundo. Su nombre empezaba a figurar en periódicos extranjeros, pero en Venezuela apenas si era recordado.

Volvió al país en 1908, justo cuando el gobierno de Cipriano Castro caía y se alzaba el largo dominio de Juan Vicente Gómez. Nogales, fervoroso defensor de la modernidad y de una Venezuela occidentalizada, emprendió una campaña periodística a favor de la democracia. Ese gesto lo condenó: Gómez lo declaró enemigo y Nogales debió exiliarse. Pasó a Colombia, luego a Curazao y Trinidad, donde mantuvo contacto con los antigomecistas que soñaban con una patria libre del dictador.

Bajo la Media Luna del Imperio

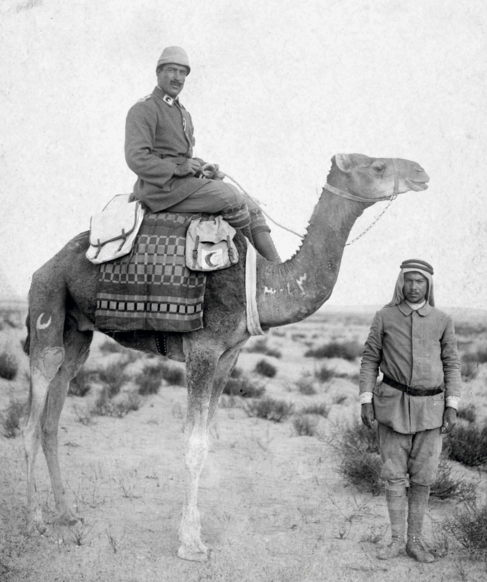

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Nogales Méndez estaba en Europa. Ofreció sus servicios a las fuerzas aliadas, primero en Bélgica, luego en Francia, pero su condición de extranjero sin bandera lo dejó en tierra de nadie. Buscando destino, viajó a Persia, donde se incorporó a las fuerzas expedicionarias del Imperio Otomano. Allí comenzó el capítulo más intenso y polémico de su vida.

En 1915 participó como oficial en la campaña del Cáucaso y fue testigo de la masacre de la población armenia en la ciudad de Van, en Anatolia oriental. Aquel episodio —que él mismo describió años después con dolor y distancia— le otorgó el título honorífico de “Bey”, pero también lo marcaría para siempre. Combatió en Palestina, fue gobernador militar de parte de su costa y recibió condecoraciones singulares: la Cruz de Hierro otorgada por el káiser Guillermo II y la Estrella del Mechedieh. Llegó a ser teniente coronel del Estado Mayor de la Tercera División de Caballería Imperial Otomana, ad honórem, y condujo en 1917 una expedición que atravesó la frontera egipcia, incendiando aldeas en nombre de un imperio que ya se desmoronaba.

En sus memorias dejó testimonio de aquel mundo convulso, donde la gloria se mezclaba con la barbarie. “El soldado que sobrevive a demasiadas guerras”, escribiría, “acaba convertido en su propio enemigo”.

Entre vaqueros, rebeldes y revoluciones

Terminada la Gran Guerra, Nogales abandonó el ejército turco en 1919 y emprendió una travesía que parecía un sueño febril. Pasó por Alaska y las costas del Ártico; trabajó como vaquero en Arizona; participó en la Revolución Mexicana junto a Emiliano Zapata y luego con Pancho Villa. A través de las balas y el polvo, descubrió que la lucha de los hombres se repetía con distintos nombres.

En Nicaragua conoció a Augusto César Sandino, el legendario guerrillero que combatía la ocupación estadounidense. De aquella amistad nacería uno de sus libros más agudos, Saqueo a Nicaragua (1928), donde denunció los abusos de los marines en Centroamérica con una prosa entre el reportaje y la confesión.

Todavía quiso volver a su tierra por la fuerza. En 1930 participó en una fracasada invasión por la Guajira colombiana, con la esperanza de derrocar a Gómez. No lo logró. Su figura, ya legendaria en otros países, seguía siendo incómoda en Venezuela.

Olvido como segunda muerte

En 1936, muerto el Benemérito, Nogales Méndez regresó por fin a su patria. El gobierno del nuevo presidente, el general Eleazar López Contreras, receloso de su pasado y de su fama, le asignó un cargo menor: jefe de aduana en Las Piedras, estado Falcón. Para un hombre que había cabalgado los desiertos de Arabia y cruzado las estepas rusas, aquel destino era una especie de destierro interior.

Renunció un año después y partió hacia Panamá. Allí, en una clínica anónima, murió el 10 de julio de 1937, tras una operación en la garganta. Lo acompañaban el silencio y el olvido. No hubo honores, ni ceremonias, ni prensa que recordara que aquel hombre había sido uno de los pocos venezolanos condecorados por el káiser de Alemania y que había conocido a los grandes protagonistas de su siglo.

Sus Memorias —publicadas originalmente en inglés en 1932— fueron traducidas al castellano recién en 1974.

El cuerpo de Rafael de Nogales regresó a Venezuela en 1975, pero el país no sabía qué hacer con él. Sus restos permanecieron días en la aduana del puerto de La Guaira, sin que nadie los reclamara. Ningún familiar acudió. Ningún militar lo honró. Había sido general del ejército turco, sí, pero también un venezolano que cruzó el mundo con el nombre de su patria en los labios. Sus restos mortales fueron inhumados en el Cementerio General del Sur, en una tumba anodina. Con el tiempo, su figura se fue desvaneciendo del recuerdo colectivo.

El eco de un nombre

Rafael de Nogales Méndez fue, en esencia, un hijo del siglo XIX que sobrevivió en el XX. Su vida se desplegó como una novela de aventuras escrita a sangre y fuego: cruzó océanos, participó en guerras que no eran suyas, conoció el poder y el desencanto. En cada país fue extranjero, y quizás por eso representó mejor que nadie el destino de los que buscan en el mundo lo que su patria les niega.

En Venezuela, su nombre apenas se pronuncia. La escuela lo ignora, los libros lo reducen a nota al pie. Sin embargo, su historia sigue viva en los archivos del tiempo, en las páginas que él mismo escribió con lucidez y amargura.

Porque Nogales Méndez no fue solo un soldado de fortuna: fue un testigo del tránsito entre dos eras, un cronista que entendió que las guerras se ganan o se pierden, pero siempre se pagan. Su figura encarna la tragedia de un país que, a menudo, olvida a los suyos justo cuando más falta le harían.

Hoy, cuando su tumba apenas recibe visitas y su figura apenas ocupa una línea en los libros, Rafael de Nogales Méndez sigue siendo el ejemplo del hombre que quiso vivir a la altura de sus sueños. Su historia es también la nuestra: la de un pueblo que olvida con la misma facilidad con que admira, y que a menudo deja a sus héroes errando, eternamente, por los caminos del desierto.

Y así, el hombre que cruzó todas las guerras —de Cuba a Anatolia, de México al Ártico— terminó siendo vencido por la más persistente de todas: la del olvido.